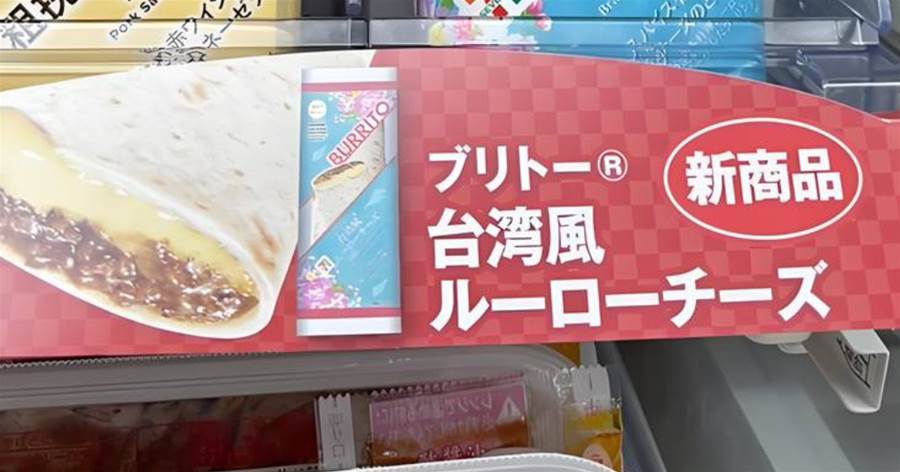

東京的冬夜總帶著刺骨的冷,我裹緊外套沖進街角的便利店,本想找杯熱咖啡暖手,目光卻被冷藏柜里一抹熟悉的油亮色澤勾住 —— 那不是台灣魯肉飯里,裹著醬汁、肥瘦相間的肉塊嗎?可再定睛一看,又忍不住倒吸一口涼氣:本該臥在白米飯上的魯肉,竟被卷進了墨西哥薄餅里,還裹著一層融化后泛著奶白的起司,旁邊的標簽寫著 「台灣風タコス」(台灣風塔可)。

我盯著那盒 「混搭」 食物,腦海里瞬間閃過台灣老家巷口的魯肉飯攤。記憶里的魯肉飯,從來是有固定 「儀式感」 的:白瓷碗底鋪一層顆粒分明的珍珠米,澆上慢燉四小時的魯肉醬汁,肉塊要選三層肉,燉到筷子一夾就化,再撒一勺腌蘿卜丁解膩,最后淋幾滴紅蔥油 —— 那股子咸香中帶著微甜的味道,是清晨趕上學時,阿嬤塞給我的早餐溫度,是加班晚歸時,巷口阿伯多添的半勺魯肉。可眼前這盒 「台灣風塔可」 里的魯肉,裹著起司、卷著薄餅,活像穿錯了衣服的老朋友,讓我站在冷藏柜前,差點脫口喊出:「魯肉啊魯肉,你是跨國留學還是參加變裝比賽啊!」

帶著滿肚子的疑惑,我買下這盒塔可,找了個靠窗的座位拆開。咬下第一口時,意外的驚喜比疑惑先一步涌上來:魯肉的咸香依舊扎實,醬汁滲透了薄餅,起司的奶香非但沒搶走魯肉的風頭,反而讓肉香多了一層溫柔的包裹感。

咀嚼間,突然想起前幾天在淺草寺附近吃到的 「台灣風拉面」—— 豚骨湯里加了魯肉,還臥了個溫泉蛋,當時覺得是 「不倫不類」,此刻卻忽然懂了:在日本,飲食從來不是 「原汁原味」 的復刻,而是帶著本地口味的 「再創作」。

後來和在東京生活多年的台灣學姐聊天,她聽我說起便利店的魯肉塔可,忍不住笑出聲:「你沒見過更夸張的呢!我去年在大阪吃過‘魯肉飯飯團’,把魯肉和米飯混在一起捏成團,外面裹一層海苔,居然還挺受歡迎。」 學姐說,早年在日本的台灣人少,魯肉飯只能在少數中華料理店吃到,味道也偏清淡,怕日本人受不了台灣魯肉的厚重醬汁;可現在不一樣了,越來越多日本廚師喜歡研究 「台灣味」,卻又總忍不住加入本地元素 —— 就像把魯肉卷進塔可,是因為日本人愛塔可的便捷,加起司是迎合大眾對 「濃郁口感」 的偏愛,說到底,是魯肉在日本 「入鄉隨俗」 了。

上周我特意去了趟東京的 「台灣美食街」,在一家小店吃到了接近家鄉味道的魯肉飯。老闆是從台南來的阿公,他說:「我在這里開了十年店,從來沒改過魯肉的做法,有人說太咸,有人說太油,可總有人吃著吃著就哭了,說像媽媽做的味道。」 那天我坐在小店的角落,看著阿公一勺勺往碗里澆魯肉醬汁,突然明白:便利店的魯肉塔可,是魯肉在日本的 「新身份」,帶著地域碰撞的趣味;而阿公店里的魯肉飯,是魯肉對鄉愁的堅守,藏著不變的家鄉味。

如今我再路過便利店,偶爾還是會買一盒魯肉塔可。咬著裹著起司的薄餅,會想起台灣巷口的魯肉飯攤,也會想起阿公說的話:「食物就像人,到了新地方,總要學著適應,可骨子里的味道,永遠不會變。

」 就像那盒魯肉塔可,不管裹著多少 「變裝」,魯肉的咸香里,依舊藏著台灣的煙火氣,藏著每個異鄉人對家鄉的念想 —— 或許這就是飲食的魔力,既能入鄉隨俗,也能留住鄉愁,在一口一口的咀嚼里,連接起兩個遙遠的地方。